Los investigadores del IFIC Nuria Fuster y Daniel Esperante publican el libro "Aceleradores de partículas. Del laboratorio a la sociedad"

Los escáneres de rayos X, los tratamientos de radioterapia para curar el cáncer y los microchips de nuestros móviles tienen un vínculo en común: los aceleradores de partículas. Estos dispositivos capaces de generar, acelerar y confinar haces de partículas con carga eléctrica han sido clave para conocer la estructura de la materia y, gracias a su desarrollo y a sus múltiples aplicaciones, se han convertido en herramientas indispensables en la sociedad actual. Casi un siglo después de su surgimiento, el CSIC publica ‘Aceleradores de partículas. Del laboratorio a la sociedad’, el nuevo volumen de la colección ¿Qué sabemos de? (CSIC-Catarata).

Los investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC-CSIC-UV) Nuria Fuster y Daniel Esperante proponen un recorrido por la evolución de estas potentes y complejas máquinas. En poco más de 120 páginas, los expertos en aceleradores de partículas repasan las funciones de estos aparatos, describen los conceptos científico-técnicos que subyacen en su funcionamiento y presentan varias aplicaciones en las que desempeñan un papel crucial.

“La historia de los aceleradores de partículas es una evidencia de curiosidad humana y perseverancia científica porque, a través de los avances tecnológicos en la construcción de aceleradores, se ha logrado comprender mejor el universo a niveles subatómicos y responder preguntas fundamentales sobre la materia, la energía y las fuerzas fundamentales que rigen el cosmos”, destacan. “Asimismo, han influido en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde la atención médica avanzada hasta la tecnología de vanguardia y la seguridad alimentaria”, agregan.

Las piezas de un acelerador

Fuster y Esperante nos conducen hasta el interior de un acelerador para conocer sus entresijos. “El gran secreto de los aceleradores de partículas, y lo que los hace tan interesantes, es su capacidad para concentrar energía en espacios diminutos de manera controlada”, destacan.

Los expertos del IFIC explican que, para generar partículas, impulsarlas y guiarlas, se necesitan conocimientos de física y de ingeniería. A partir de ahí, todos los aceleradores de partículas, aunque varíen en forma (lineales o circulares), tamaño (desde metros hasta kilómetros de longitud) y tecnología (superconductores o no), comparten cuatro componentes principales: la fuente de partículas, los tubos de vacío y los generadores de campos eléctrico y magnético.

En la fuente se generan chorros de partículas subatómicas cargadas llamados haces. Una vez creadas, las partículas se inyectan en tubos de vacío, “algo así como las tuberías que tenemos en casa por donde circula el agua, pero ultralimpias, para que nuestras diminutas viajeras se desplacen sin tropezar con obstáculos en el camino”, comentan los autores. Esto se consigue creando en el interior de los tubos condiciones de ultra-alto vacío, que alcanzan valores cercanos a los del espacio exterior.

Por estos tubos de vacío se transportan las partículas a través de campos eléctricos y campos magnéticos cuidadosamente diseñados para guiarlas, agruparlas y darles justo las propiedades que se necesitan.

Así, “las partículas son conducidas hasta un punto de donde se encontrarán con otras partículas, si estamos en un experimento de física de partículas, un bloque de material, si el experimento es de física nuclear, o un paciente para aplicarle un tratamiento de radioterapia, si estamos en un hospital”, explican.

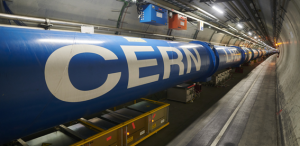

Del ciclotrón al gran colisionador de hadrones del CERN

La historia de los aceleradores de partículas se remonta a finales del siglo XIX, cuando la comunidad científica comenzó a explorar las propiedades de los constituyentes fundamentales de la materia.

Décadas más tarde, en 1930, el físico estadounidense Ernest O. Lawrence y su estudiante Milton Stanley desarrollaron el primer ciclotrón, de 10 cm de diámetro. “Este dispositivo, que actualmente se asemeja a una rueda gigante, funciona mediante la aplicación de campos magnéticos y eléctricos que permiten a las partículas cargadas recorrer una trayectoria espiral a medida que son aceleradas”, detallan los autores. Simultáneamente, se trabajaba en el concepto de acelerador lineal, conocido como linac, en el que las partículas eran aceleradas a lo largo de una línea recta por medio de campos eléctricos que cambiaban de polaridad.

A medida que avanzaba el siglo XX, los físicos se dieron cuenta de que para comprender las partículas subatómicas en su totalidad necesitaban aceleradores más potentes. Un gran salto se produjo en la década de 1960 con la construcción del Stanford Linear Accelerator (SLAC), y en 1983, del Tevatrón en el Fermilab (Chicago). Los científicos del CSIC recalcan que “estos colisionadores permitieron estudiar partículas subatómicas con energías nunca antes alcanzadas, lo que llevó a importantes descubrimientos, como la observación de quarks, partículas fundamentales que componen los protones y neutrones”.

En el siglo XXI, el gran colisionador de electrones y positrones (LEP) en el CERN, en Ginebra (Suiza), se convirtió en el acelerador de partículas más grande del mundo, con una longitud de 27 km. A este le sucedió en el mismo túnel el gran colisionador de hadrones (LHC por sus siglas en inglés), el más potente hasta la actualidad. Los autores recuerdan que su construcción, que arrancó en 1989, fue un logro internacional, y su puesta en marcha en 2008 marcó un hito en la física de partículas, ya que “permitió en 2012 la confirmación del bosón de Higgs, una partícula fundamental que explica cómo las partículas fundamentales adquieren masa”.

Hoy día, las cifras de esta proeza de la tecnología siguen siendo impactantes, ya que continúan rompiendo récords de energía y rendimiento. Para muestra, solo un ejemplo: sus cuatro detectores gigantes recogen tal cantidad de datos al año que, “si los almacenamos en portátiles de 256 GB, podríamos hacer una torre de unos 1000 metros de altura, o quizás más apropiado para los días que corren, estos datos corresponden a reproducir vídeos de TikTok sin parar durante más de 10.000 años”, ilustran los autores.

Una revolución en medicina

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), hay más de 30.000 aceleradores en uso en todo el mundo y, de estos, más del 97% se utilizan con fines comerciales, entre ellos, las aplicaciones médicas, que suponen en torno al 45-50%. “Las técnicas terapéuticas y diagnósticas basadas en aceleradores están adquiriendo un papel crucial en la detección y tratamiento de cánceres complejos, además de contribuir significativamente al entendimiento del funcionamiento de órganos clave, como el cerebro, y de las causas subyacentes de enfermedades con un gran impacto social, como la demencia”, apuntan los investigadores.

El año 1953 marcó un hito histórico: un paciente fue tratado por primera vez con un acelerador lineal de partículas con un haz de rayos X. Los autores recalcan que este avance representó mucho más que un logro técnico: “fue un salto hacia un futuro donde la radioterapia se volvió más precisa y menos dañina para los tejidos sanos”.

Décadas más tarde, el uso de los rayos X en radioterapia ha avanzado mucho y, en la actualidad, es la técnica más común para tratar el cáncer. “En un linac de radioterapia los rayos X se ajustan y moldean para tomar la forma exacta del tumor del paciente, incluso se usan después de cirugías para eliminar restos de tejido canceroso en áreas cercanas al tumor”, explican los científicos.

Otras técnicas emplean directamente haces de partículas cargadas y aceleradas para conseguir mayor precisión que los tratamientos tradicionales. Es el caso de la hadronterapia, que según Fuster y Esperante permite atacar tumores sin dañar los tejidos delicados que lo rodean, como la médula espinal o ciertos órganos vitales.

Además, los aceleradores también se usan para generar imágenes de los tejidos. En este caso, explican los autores, los haces “son como pinceles invisibles que trazan contornos detallados del cuerpo” mostrando tumores escondidos o daños en órganos esenciales.

Aceleradores en la industria

Los haces de partículas generados por tecnología de aceleradores también ocupan un lugar fundamental en la industria. Su nivel de precisión y sensibilidad se combina con la ventaja de ser procedimientos generalmente no invasivos ni destructivos. Así, los aceleradores se aplican en la fabricación nanotecnológica, como herramienta ideal

para crear nanoestructuras. Asimismo, se utilizan para esterilizar en masa dispositivos médicos como implantes o utensilios quirúrgicos, mediante haces de electrones, o en aduanas y aeropuertos con el fin de escanear contenedores, camiones o maletas en busca de sustancias peligrosas o ilegales.

En el ámbito medioambiental, su potencial se aprovecha para tratar aguas residuales y eliminar contaminantes orgánicos, de forma que se evita su vertido a ríos y mares. “En Corea del Sur se ha usado un acelerador de alta potencia en una planta de tratamiento de aguas residuales para tratar hasta 10.000 metros cúbicos diarios de aguas procedentes de la industria textil, y ha demostrado una elevada eficacia en la eliminación de impurezas orgánicas no degradables”, resaltan los autores.

Más potencia y menor tamaño

La comunidad investigadora sigue trabajando en crear nuevos aceleradores. Por un lado, se buscan dispositivos más potentes y sensibles que ayuden a responder preguntas fundamentales, como el porqué de la asimetría entre materia y antimateria o el enigma de la materia y la energía oscuras. Por otro, los esfuerzos se concentran en conseguir aceleradores más compactos que faciliten las aplicaciones médicas e industriales.

Mirando a España, los investigadores subrayan que nuestro país ha pasado de ser un usuario en este campo a convertirse en proveedor de infraestructuras estratégicas en apenas 30 años. “Gracias al desarrollo de infraestructuras pioneras como el sincrotón ALBA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y las futuras ALBA II y la instalación de investigación internacional IFMIF-DONES, España ganará visibilidad y se situará en la vanguardia europea de fuentes de fotones y neutrones, dos herramientas clave para la ciencia y la industria del siglo XXI”, concluyen.

‘Aceleradores de partículas. Del laboratorio a la sociedad’ es el número 169 de la colección ¿Qué sabemos de? (CSIC-Catarata). Para solicitar entrevistas con los autore o más información, contactar con: comunicacion@csic.es (91 568 14 77).

Sobre los autores

Nuria Fuster Martínez es doctora en Física por la Universidad de Valencia e investigadora CDEIGENT de la Generalitat Valenciana en el IFIC de Valencia (CSIC-UV). Ha trabajado en diferentes aceleradores internacionales, entre los que destacan el Large Hadron Collider (LHC) en Suiza y el Accelerator Test Facility (ATF) en Japón, así como en colaboraciones internacionales de aceleradores como CLIC/ILC y el HL-LHC.

Daniel Esperante Pereira es ingeniero de Telecomunicaciones, doctor en Física e investigador científico del CSIC en el IFIC de Valencia (CSIC-UV). Ha trabajado durante años en el CERN en experimentos como LHCb y en colaboraciones internacionales de futuros colisionadores como CLIC e ILC.